南北九州の交流(奴国) ― 2023/05/15

鹿児島市ふるさと考古歴史館の展示は、最後に不動寺遺跡(同館近く、慈眼寺駅北側)コーナーとなる。

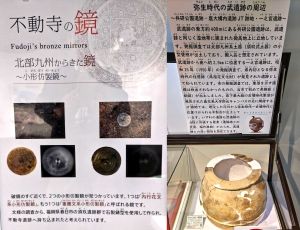

そこで驚いたのは、福岡県春日市の須玖(すく)遺跡群で製作された仿製鏡(国産鏡のこと)2つが出ていることだ(写真左)。

須玖遺跡群といえば、邪馬台国時代の奴国があったところとされる。

また、別の展示(「駅チカ遺跡の落とし物」)になるが、共研公園遺跡では須玖式土器の小型甕棺が出土している(写真右)。

一体、奴国の文物が鹿児島で出るという意味は何なのか。

奴国は北部九州の強大な国だった。

西暦57年には奴国王が後漢に使者を送り、例の「漢委奴国王」の印を受けた。

3世紀の魏志倭人伝でも、戸数2万戸と他国より抜きん出ている。

卑弥呼が景初3年(239)、魏に遣使したときの大使は難升米だが、森浩一さんは難升米とは「奴の升米」であり奴国の王か王族だろうという(『倭人伝を読みなおす』)。

247年に卑弥呼が南の狗奴国と開戦した時には、魏は難升米に檄を与えて奮戦を促した。

奴国の文物を鹿児島まで〝輸出〟していたのは狗奴国との対立以前だろうか、戦争が終結してからだろうか、魏志倭人伝とも関わるので非常に興味深い。

そこで驚いたのは、福岡県春日市の須玖(すく)遺跡群で製作された仿製鏡(国産鏡のこと)2つが出ていることだ(写真左)。

須玖遺跡群といえば、邪馬台国時代の奴国があったところとされる。

また、別の展示(「駅チカ遺跡の落とし物」)になるが、共研公園遺跡では須玖式土器の小型甕棺が出土している(写真右)。

一体、奴国の文物が鹿児島で出るという意味は何なのか。

奴国は北部九州の強大な国だった。

西暦57年には奴国王が後漢に使者を送り、例の「漢委奴国王」の印を受けた。

3世紀の魏志倭人伝でも、戸数2万戸と他国より抜きん出ている。

卑弥呼が景初3年(239)、魏に遣使したときの大使は難升米だが、森浩一さんは難升米とは「奴の升米」であり奴国の王か王族だろうという(『倭人伝を読みなおす』)。

247年に卑弥呼が南の狗奴国と開戦した時には、魏は難升米に檄を与えて奮戦を促した。

奴国の文物を鹿児島まで〝輸出〟していたのは狗奴国との対立以前だろうか、戦争が終結してからだろうか、魏志倭人伝とも関わるので非常に興味深い。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://restart.asablo.jp/blog/2023/05/15/9586223/tb

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。