卑弥呼の墓として圧倒的に有力な平原弥生古墳 ― 2023/06/17

吉野ケ里遺跡で未調査だったエリアから石棺墓が見つかり、蓋石が開けられて全国的な注目を浴びたが、副葬品が何も出てこなかったというので評判が悪い。

吉野ケ里=邪馬台国=卑弥呼の墓ではないかという飛躍した期待があったからだ。

結果は、石棺内の全面に赤色顔料が塗られていたというだけだった。

実は、すでに学者の一部が卑弥呼の墓に違いないと考えている遺跡がある。

その発掘調査に携わったのが、最近よく言及している原田大六だ。

原田大六『実在した神話 発掘された「平原弥生古墳」』(1966年)を読んだ。

原田は、亡き師の中山平次郎から受け継いだ、北部九州の弥生墳墓と近畿地方の古墳との連続性を証明しようと取り組んでいた。

そのためには①弥生後期後半の王墓で②割竹形木棺の始まりで③盛土古墳の始まりである――という3条件を満たす遺跡を見つける必要があった。

すると、何たる天の配慮か、1965年、地元糸島市の平原で、鏡が出土したという連絡が入った。

夜、地主の家に駆けつけた原田はわが目を疑った。

巨大な白銅鏡の破片がある。試しに測ってみると直径46センチを超えている。素環頭太刀もある。

弥生後期後半の王墓の副葬品だと直感した。

翌早朝、現場に行って、膝から崩れ落ちるようなショックを受けた。

みかんの苗木を植えるために6本の溝が掘られていた。

しかもよく聞いてみると鏡が出てから2週間もたっているという。

破壊のために調査は長引いた。

しかし、待望の割竹形木棺の跡が出てきた。

弥生文化における初めての割竹形木棺の発見だ。日本最古の割竹形木棺ということでもある。

そして圧倒的な副葬品の質と量だった。

これらがもし今回の吉野ケ里遺跡の石棺から見つかっていたら、世間はひっくり返るような大騒ぎになり、もう卑弥呼の墓に間違いない、ここが邪馬台国だ‼となったことだろう。

しかし、原田大六はそんな主張をしなかった。

「ケンカ大六」と気性の激しさで知られているが、学問には誠実なのだ。

卑弥呼の時代より100年古いため、被葬者は古事記に出てくる玉依姫(たまよりひめ)だとした。

初代神武天皇の母親であり、神名は天照大御神だ。

しかし、50年以上たった今、年代はもっと柔軟に考えられている。

森浩一は1975年に原田大六宅で、原田が磨き上げた鏡の破片を見て驚嘆したという。のちの名著『日本神話の考古学』(1993年)も原田の影響を強く感じさせる著書だが、その中で「(原田の)報告書では、平原古墓の年代は『二世紀中ごろを下るものではない』と弥生時代後期に位置づけられている。私は、弥生後期のなかにおさまるものとみているが、年代はもう半世紀ないし一世紀ほど下がる可能性も考えている」という。

慎重な書き方だが、二世紀中ごろに一世紀を足せば、まさに卑弥呼の時代、三世紀半ばだ。言外に卑弥呼の墓でも構わないと言っているのだ。

今回の吉野ケ里遺跡石棺騒ぎ(たいした騒ぎじゃないが)でもテレビに出てきていた高島忠平氏も2020年に「私は、ずばり、卑弥呼の墓は糸島の平原1号墳であっても構わないと考えています」とシンポジウムで述べている。

原田大六も、原田らしくずばり、平原弥生古墳は卑弥呼の墓だ、と言ってほしかった。もったいなくて、残念に思う。

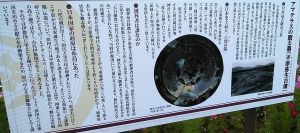

下は伊都国歴史博物館3階展示室の平原王墓発見状況の原寸大模型

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://restart.asablo.jp/blog/2023/06/17/9595103/tb

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。