卑弥呼の墓として圧倒的に有力な平原弥生古墳 ― 2023/06/17

吉野ケ里遺跡で未調査だったエリアから石棺墓が見つかり、蓋石が開けられて全国的な注目を浴びたが、副葬品が何も出てこなかったというので評判が悪い。

吉野ケ里=邪馬台国=卑弥呼の墓ではないかという飛躍した期待があったからだ。

結果は、石棺内の全面に赤色顔料が塗られていたというだけだった。

実は、すでに学者の一部が卑弥呼の墓に違いないと考えている遺跡がある。

その発掘調査に携わったのが、最近よく言及している原田大六だ。

原田大六『実在した神話 発掘された「平原弥生古墳」』(1966年)を読んだ。

原田は、亡き師の中山平次郎から受け継いだ、北部九州の弥生墳墓と近畿地方の古墳との連続性を証明しようと取り組んでいた。

そのためには①弥生後期後半の王墓で②割竹形木棺の始まりで③盛土古墳の始まりである――という3条件を満たす遺跡を見つける必要があった。

すると、何たる天の配慮か、1965年、地元糸島市の平原で、鏡が出土したという連絡が入った。

夜、地主の家に駆けつけた原田はわが目を疑った。

巨大な白銅鏡の破片がある。試しに測ってみると直径46センチを超えている。素環頭太刀もある。

弥生後期後半の王墓の副葬品だと直感した。

翌早朝、現場に行って、膝から崩れ落ちるようなショックを受けた。

みかんの苗木を植えるために6本の溝が掘られていた。

しかもよく聞いてみると鏡が出てから2週間もたっているという。

破壊のために調査は長引いた。

しかし、待望の割竹形木棺の跡が出てきた。

弥生文化における初めての割竹形木棺の発見だ。日本最古の割竹形木棺ということでもある。

そして圧倒的な副葬品の質と量だった。

これらがもし今回の吉野ケ里遺跡の石棺から見つかっていたら、世間はひっくり返るような大騒ぎになり、もう卑弥呼の墓に間違いない、ここが邪馬台国だ‼となったことだろう。

しかし、原田大六はそんな主張をしなかった。

「ケンカ大六」と気性の激しさで知られているが、学問には誠実なのだ。

卑弥呼の時代より100年古いため、被葬者は古事記に出てくる玉依姫(たまよりひめ)だとした。

初代神武天皇の母親であり、神名は天照大御神だ。

しかし、50年以上たった今、年代はもっと柔軟に考えられている。

森浩一は1975年に原田大六宅で、原田が磨き上げた鏡の破片を見て驚嘆したという。のちの名著『日本神話の考古学』(1993年)も原田の影響を強く感じさせる著書だが、その中で「(原田の)報告書では、平原古墓の年代は『二世紀中ごろを下るものではない』と弥生時代後期に位置づけられている。私は、弥生後期のなかにおさまるものとみているが、年代はもう半世紀ないし一世紀ほど下がる可能性も考えている」という。

慎重な書き方だが、二世紀中ごろに一世紀を足せば、まさに卑弥呼の時代、三世紀半ばだ。言外に卑弥呼の墓でも構わないと言っているのだ。

今回の吉野ケ里遺跡石棺騒ぎ(たいした騒ぎじゃないが)でもテレビに出てきていた高島忠平氏も2020年に「私は、ずばり、卑弥呼の墓は糸島の平原1号墳であっても構わないと考えています」とシンポジウムで述べている。

原田大六も、原田らしくずばり、平原弥生古墳は卑弥呼の墓だ、と言ってほしかった。もったいなくて、残念に思う。

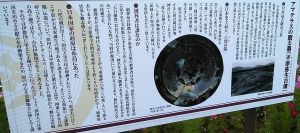

下は伊都国歴史博物館3階展示室の平原王墓発見状況の原寸大模型

父の命日 ― 2023/06/21

世に絶対的な自由などない ― 2023/06/24

20日付の産経新聞に、日本維新の会と国民民主党と「有志の会」が19日、改憲に向けた条文案をまとめたとある。

その中で、「行き過ぎた人権制限を防ぐため、幸福追求権を定めた憲法13条に、憲法が保障する自由・権利を『絶対に侵してはならない』との条文を加える案なども示した」という!!

今の日本のどこに「行き過ぎた人権制限」があるというのか。

むしろ人権団体のやりたい放題ではないか?

先般、稀代の悪法、LGBT法案が成立し、社会の破壊や混乱が懸念されているときに、憲法の唯一の歯止めである「公共の福祉に反しない限り」を抹消し、活動家の自由を「絶対に侵してはならない」と保障するとは、何たる不見識か!!

少々長くなるが、日本人が無邪気に信じている、フランス革命に端を発する「自由」がいかに恐ろしいものかを書きたい。

東京帝国大学助教授、36歳の平泉澄は昭和5年(1930)3月24日、横浜港から香取丸に乗って旅立った。

インド洋、紅海を経て、マルセイユに上陸したのが5月4日。

5カ月にわたってドイツの5つの大学を回ったあと、10月にフランスに入った。フランス革命の本質を究明するためである。

「幕末より既に我国に影響を与へ、明治に入つては西園寺公望、中江兆民等、フランス革命危激の思想を伝へて之を鼓吹するや、その暗雲低迷して時に迅雷人を驚かし、そして大正六年ロシア革命以後に於いては、その勢力倍化し数十倍化して、青年学徒の間に蔓延して行つたのでありますから、明治・大正・昭和に関する限り、フランス革命及びロシア革命を除外して、国史を考へる事は出来ないのであります」(『悲劇縦走』)

しかも「大抵は革命の徒のいふがままに、革命は王侯貴族の奢侈横暴、苛酷なる政治に堪へ切れずして起されたもの、その目標とし理想とする所は、自由、平等、博愛の三つであり、それは一七八九年以来掲げられて、運動の前途を照らす目標となつて来たのである、と説かれてゐるのであります」

平泉はこの説に深い疑いを抱いた。

革命当時の遺品、文書、記録だけに徹して史料を探し回った。7つの図書館、博物館のほか、古本屋や骨董屋でも史料を買い求めた。

そうして次の断案(結論)を下した。

①1789年に革命の標語になったのは、リベルテ(自由)だけだった。

②1792年にエガリテ(平等)が加わった。

③フラテルニテ(博愛)は散見するものの、自由・平等・博愛と、三つが肩を並べるのは1848年である。

平泉は自分の断案を3人の教授にぶつけた。はじめの2人は、3つとも革命当初からのものだと言って否定した。

3人目の教授は平泉の説をあっさりと認めた上で、1848年の二月革命時にラマルティーヌ(詩人で政治家)が博愛を加えたのだと断言した。平泉は自分の結論に自信を得た。

これが何を意味するか。

もしフランス革命が当初から自由・平等・博愛を理想として掲げていれば、あの忌まわしい弑逆、戦慄すべき殺戮は行われずに済んだと平泉は言う。

しかし、彼らは国王ルイ十六世、王妃マリー・アントワネットを殺し、恐怖時代といわれる1793年から翌年にかけて一万を超える人々を殺したのである。

フランス革命の歴史には修飾や欺瞞があり、それがそのままわが国に輸入されて革命の宣伝や鼓吹に用いられていることがはっきりした。

平泉はさらに作家のポール・ブールジェに接触を図る。

高齢と避暑を理由に断られるものの、代わりに読むべき良書――バルザック、ルブレー、テーヌ――を指示された。

この結果、平泉は「無限の教訓」を得た。

フランスにあってさえ、心ある人々によって、革命が決して王侯貴族の不当な抑圧によってやむを得ず起こされたものでなく、抽象的な空理空論によってみだりに自由・平等を希求し、競争・憎悪の感情を激発して他を破壊し自らをも破壊したこと、これを救うものは伝統にほかならないという思想運動が展開されていることをを知ったのである。

平泉は日本に帰ったら、明治初年以来、西園寺公望や中江兆民らによって伝えられた革命論を打破しようと決意する。

昭和6年(1931)4月、パリからロンドンに移動してからもフランス革命の研究を続けた。

そして出会ったのが、エドモンド・バーク著『フランス革命の考察』(1790年発行)である。

バークはアイルランド生まれの政治家。フランス革命から1年数カ月後にはこの本を刊行した。

平泉言うところの「フランス革命を、フランスの為に悲しむのみならず、全人類の為に悲しむべき不祥事として、之を批判し、之を憎悪したもの」。当時次々と版を重ねていることを、大英博物館の蔵書で平泉は確認している。

一方、バークの本に反対して書かれた、トーマス・ペーン著『人権』(1791年)もまた負けじと売れて、英国の思想界はバークとペーンとで二分されたらしい。しかし結局、バークの主張がまさった。

「バークの功績は、ひとりフランス革命の影響を喰止め、英国を顛落より救つたばかりでなく、保守主義の根本義を明かにして、ほしいままなる思弁に出で、抽象的なる批判を逞くする時は、すべての宗教、道徳、制度は破壊せられて無政府主義に陥る外は無いと説いて、それが保守党を力づけた所に在ります」

こうして同書は保守主義の古典として、230年読み継がれる超ロングセラーとなっている。

今すぐに手に入る日本語訳でも三種類ある。

筆者の手元にあるのは『【新訳】フランス革命の省察 「保守主義の父」かく語りき』(2011年、PHP新書)だ。編訳者の佐藤健志が、フランス革命の急進主義についてプロローグに書いている。

「社会を急速かつ徹底的につくりかえようとする試みは、以後の『革命』の基本形となる。全体主義や社会主義はむろんのこと、明治維新をきっかけとしたわが国の近代化・欧米化や、敗戦後にわき起こった民主主義礼賛なども、急進主義の影響を抜きには考えられない」

最後の指摘は重要だ。「自由・平等・博愛」と同じく、今日、民主主義を疑う人はほとんどいない。与野党を問わず、政党名が自由民主党、立憲民主党、国民民主党と、ことごとく民主主義を標榜しているのがいい例だ。

ところが敗戦後、民主主義とはほとんど共産主義と同義だった。

昭和20年10月、朝日新聞の鈴木文四郎(主筆兼編集責任担当重役)は、社内の共産主義者による首脳陣の戦争責任の追及、退陣要求に屈し、退社を余儀なくされた。

のちに「民主主義と共産主義」という文章で訴えている(没後に編まれた『文史朗文集』所収=文史朗はペンネーム)。

「共産党がこの国で終戦後成功した大きな手品は、『共産主義』を『民主主義』にすり換えて、それを巧みに使つたことである。民主主義青年同盟、日本民主主義文化連盟、民主保育連盟、民主栄養協会という工合に、『共産主義ーー』と正面からいうべきところを『民主主義』に置き換えている。選挙の時、殊に地方における演説では『民主主義』を盛んに唱えた。生れて始めて民主主義というお題目を聞かされた一般大衆の中には、マックァーサー元帥のいう民主主義も、徳田[球一]共産党書記長のいう民主主義も大した変りはないだろうと思つたものが随分多かつたようだ。そこで、『共産党に一度やらせて見たらいいじやないか。税はウンと下げるし、物価は三分の一くらいに安くするというじやないか」といつて、共産党に投票した連中も少くなかつた」

自由民主党が時に保守派が首をひねる行動を取るのは、民主主義を標榜する限り、当然の帰結なのだ。日本に真の保守政党はないと言っていい。

2020年、米大統領選をめぐって、現職のトランプ支持者を襲い、各地で暴動を起こしたアンチファ(アンチファシスト)。反ファシズムを標榜しながら、アメリカを否定し、無政府主義に近いが、これもまた源流はフランス革命の急進主義にある。

平泉澄は昭和6年5月27日、ロンドンを発し、アメリカ経由で帰国の途に就く。

留学は2年間の予定で、まだ半年以上も余裕があった。しかし、世界情勢のただならぬ雲行きに対して、わが国が甚だしく無防備であるのに居ても立っても居られなくなったのである。

その中で、「行き過ぎた人権制限を防ぐため、幸福追求権を定めた憲法13条に、憲法が保障する自由・権利を『絶対に侵してはならない』との条文を加える案なども示した」という!!

今の日本のどこに「行き過ぎた人権制限」があるというのか。

むしろ人権団体のやりたい放題ではないか?

先般、稀代の悪法、LGBT法案が成立し、社会の破壊や混乱が懸念されているときに、憲法の唯一の歯止めである「公共の福祉に反しない限り」を抹消し、活動家の自由を「絶対に侵してはならない」と保障するとは、何たる不見識か!!

少々長くなるが、日本人が無邪気に信じている、フランス革命に端を発する「自由」がいかに恐ろしいものかを書きたい。

東京帝国大学助教授、36歳の平泉澄は昭和5年(1930)3月24日、横浜港から香取丸に乗って旅立った。

インド洋、紅海を経て、マルセイユに上陸したのが5月4日。

5カ月にわたってドイツの5つの大学を回ったあと、10月にフランスに入った。フランス革命の本質を究明するためである。

「幕末より既に我国に影響を与へ、明治に入つては西園寺公望、中江兆民等、フランス革命危激の思想を伝へて之を鼓吹するや、その暗雲低迷して時に迅雷人を驚かし、そして大正六年ロシア革命以後に於いては、その勢力倍化し数十倍化して、青年学徒の間に蔓延して行つたのでありますから、明治・大正・昭和に関する限り、フランス革命及びロシア革命を除外して、国史を考へる事は出来ないのであります」(『悲劇縦走』)

しかも「大抵は革命の徒のいふがままに、革命は王侯貴族の奢侈横暴、苛酷なる政治に堪へ切れずして起されたもの、その目標とし理想とする所は、自由、平等、博愛の三つであり、それは一七八九年以来掲げられて、運動の前途を照らす目標となつて来たのである、と説かれてゐるのであります」

平泉はこの説に深い疑いを抱いた。

革命当時の遺品、文書、記録だけに徹して史料を探し回った。7つの図書館、博物館のほか、古本屋や骨董屋でも史料を買い求めた。

そうして次の断案(結論)を下した。

①1789年に革命の標語になったのは、リベルテ(自由)だけだった。

②1792年にエガリテ(平等)が加わった。

③フラテルニテ(博愛)は散見するものの、自由・平等・博愛と、三つが肩を並べるのは1848年である。

平泉は自分の断案を3人の教授にぶつけた。はじめの2人は、3つとも革命当初からのものだと言って否定した。

3人目の教授は平泉の説をあっさりと認めた上で、1848年の二月革命時にラマルティーヌ(詩人で政治家)が博愛を加えたのだと断言した。平泉は自分の結論に自信を得た。

これが何を意味するか。

もしフランス革命が当初から自由・平等・博愛を理想として掲げていれば、あの忌まわしい弑逆、戦慄すべき殺戮は行われずに済んだと平泉は言う。

しかし、彼らは国王ルイ十六世、王妃マリー・アントワネットを殺し、恐怖時代といわれる1793年から翌年にかけて一万を超える人々を殺したのである。

フランス革命の歴史には修飾や欺瞞があり、それがそのままわが国に輸入されて革命の宣伝や鼓吹に用いられていることがはっきりした。

平泉はさらに作家のポール・ブールジェに接触を図る。

高齢と避暑を理由に断られるものの、代わりに読むべき良書――バルザック、ルブレー、テーヌ――を指示された。

この結果、平泉は「無限の教訓」を得た。

フランスにあってさえ、心ある人々によって、革命が決して王侯貴族の不当な抑圧によってやむを得ず起こされたものでなく、抽象的な空理空論によってみだりに自由・平等を希求し、競争・憎悪の感情を激発して他を破壊し自らをも破壊したこと、これを救うものは伝統にほかならないという思想運動が展開されていることをを知ったのである。

平泉は日本に帰ったら、明治初年以来、西園寺公望や中江兆民らによって伝えられた革命論を打破しようと決意する。

昭和6年(1931)4月、パリからロンドンに移動してからもフランス革命の研究を続けた。

そして出会ったのが、エドモンド・バーク著『フランス革命の考察』(1790年発行)である。

バークはアイルランド生まれの政治家。フランス革命から1年数カ月後にはこの本を刊行した。

平泉言うところの「フランス革命を、フランスの為に悲しむのみならず、全人類の為に悲しむべき不祥事として、之を批判し、之を憎悪したもの」。当時次々と版を重ねていることを、大英博物館の蔵書で平泉は確認している。

一方、バークの本に反対して書かれた、トーマス・ペーン著『人権』(1791年)もまた負けじと売れて、英国の思想界はバークとペーンとで二分されたらしい。しかし結局、バークの主張がまさった。

「バークの功績は、ひとりフランス革命の影響を喰止め、英国を顛落より救つたばかりでなく、保守主義の根本義を明かにして、ほしいままなる思弁に出で、抽象的なる批判を逞くする時は、すべての宗教、道徳、制度は破壊せられて無政府主義に陥る外は無いと説いて、それが保守党を力づけた所に在ります」

こうして同書は保守主義の古典として、230年読み継がれる超ロングセラーとなっている。

今すぐに手に入る日本語訳でも三種類ある。

筆者の手元にあるのは『【新訳】フランス革命の省察 「保守主義の父」かく語りき』(2011年、PHP新書)だ。編訳者の佐藤健志が、フランス革命の急進主義についてプロローグに書いている。

「社会を急速かつ徹底的につくりかえようとする試みは、以後の『革命』の基本形となる。全体主義や社会主義はむろんのこと、明治維新をきっかけとしたわが国の近代化・欧米化や、敗戦後にわき起こった民主主義礼賛なども、急進主義の影響を抜きには考えられない」

最後の指摘は重要だ。「自由・平等・博愛」と同じく、今日、民主主義を疑う人はほとんどいない。与野党を問わず、政党名が自由民主党、立憲民主党、国民民主党と、ことごとく民主主義を標榜しているのがいい例だ。

ところが敗戦後、民主主義とはほとんど共産主義と同義だった。

昭和20年10月、朝日新聞の鈴木文四郎(主筆兼編集責任担当重役)は、社内の共産主義者による首脳陣の戦争責任の追及、退陣要求に屈し、退社を余儀なくされた。

のちに「民主主義と共産主義」という文章で訴えている(没後に編まれた『文史朗文集』所収=文史朗はペンネーム)。

「共産党がこの国で終戦後成功した大きな手品は、『共産主義』を『民主主義』にすり換えて、それを巧みに使つたことである。民主主義青年同盟、日本民主主義文化連盟、民主保育連盟、民主栄養協会という工合に、『共産主義ーー』と正面からいうべきところを『民主主義』に置き換えている。選挙の時、殊に地方における演説では『民主主義』を盛んに唱えた。生れて始めて民主主義というお題目を聞かされた一般大衆の中には、マックァーサー元帥のいう民主主義も、徳田[球一]共産党書記長のいう民主主義も大した変りはないだろうと思つたものが随分多かつたようだ。そこで、『共産党に一度やらせて見たらいいじやないか。税はウンと下げるし、物価は三分の一くらいに安くするというじやないか」といつて、共産党に投票した連中も少くなかつた」

自由民主党が時に保守派が首をひねる行動を取るのは、民主主義を標榜する限り、当然の帰結なのだ。日本に真の保守政党はないと言っていい。

2020年、米大統領選をめぐって、現職のトランプ支持者を襲い、各地で暴動を起こしたアンチファ(アンチファシスト)。反ファシズムを標榜しながら、アメリカを否定し、無政府主義に近いが、これもまた源流はフランス革命の急進主義にある。

平泉澄は昭和6年5月27日、ロンドンを発し、アメリカ経由で帰国の途に就く。

留学は2年間の予定で、まだ半年以上も余裕があった。しかし、世界情勢のただならぬ雲行きに対して、わが国が甚だしく無防備であるのに居ても立っても居られなくなったのである。

鳥の羽は出ているのか ― 2023/06/30

せんとくん?

— 鈴木SUZUKI 喬Takashi - I wish for world peace- (@farunifa) June 29, 2023

いいえ、サカイタケルくんです。

堺市博物館の公式キャラクターです。 pic.twitter.com/jSQmIK8h20

最近のコメント