昔、コアラ番記者だった ― 2022/10/16

鹿児島市の平川動物公園のコアラが続けて死んでしまったようだ。

私は昭和60年、地元紙社会部の遊軍記者(まだ27歳!)で、受け持ちの一つとしてコアラを担当していた。

コアラ担当なんて今はいないだろうが、前年、オーストラリアから初めて鹿児島にコアラがやって来たときは、上野にパンダが来たときに匹敵するくらいの大騒ぎだったのだ。

その大騒動は先輩記者が担当し、少し落ち着いてから私に回ってきたのだ(大体このパターン。おいしいところは先輩が持っていく)。

ところが昭和60年10月3日、雌のコアラ一頭が初めて死んでしまったのだ。一面の大ニュースだ。よく覚えている。

来月は開園50年の平川動物公園を訪ね、久しぶりにコアラの顔を見に行こうと思っている。

コアラのジェインが死亡しました。

— 鹿児島市平川動物公園 (@hirakawazoo) October 16, 2022

オーストラリアから来園し、3頭の子どもを残してくれました。

小柄でしたが子育て上手で、子どもたちにもとてもやさしく接していました。

中心的な存在だっただけに喪失感は非常に大きいです。愛してくださりありがとうございました。https://t.co/v2BuCav2QF pic.twitter.com/xgWSs00j7d

私は昭和60年、地元紙社会部の遊軍記者(まだ27歳!)で、受け持ちの一つとしてコアラを担当していた。

コアラ担当なんて今はいないだろうが、前年、オーストラリアから初めて鹿児島にコアラがやって来たときは、上野にパンダが来たときに匹敵するくらいの大騒ぎだったのだ。

その大騒動は先輩記者が担当し、少し落ち着いてから私に回ってきたのだ(大体このパターン。おいしいところは先輩が持っていく)。

ところが昭和60年10月3日、雌のコアラ一頭が初めて死んでしまったのだ。一面の大ニュースだ。よく覚えている。

来月は開園50年の平川動物公園を訪ね、久しぶりにコアラの顔を見に行こうと思っている。

古代における東西の表現の違い ― 2022/10/21

東西のブロンズ(青銅)の違い ― 2022/10/22

再び九博の「ポンペイ展」から。

「銅と錫の合金であるブロンズ(青銅)は、古代世界において最もよく用いられた金属だった。本展覧会でも、彫像、食器、燭台、火鉢など、多くのブロンズ製品が展示されている。」

ポンペイ出土の品々は紀元一世紀のもの。

日本は弥生時代中期で、やはり青銅器は盛んに生産されていた。

ところが、日本の場合、用途は非常に限定されている。

すなわち、鏡、剣(銅剣、銅矛、銅戈)、銅鐸である。

食器や容器など身の回りの生活用品はすべて土器だ。

これは1万2000年以上前という世界で最も古い土器文化を持っていたため、武器など金属でなければならないもの以外は土器で十分だったのだろう。

それに今、博物館で我々が見る青銅器は、歳月を経た仏像と同様、古色蒼然としているが、もともとはピカピカ、キラキラしていたものだ。

日本人の感性としては、あんなピカピカしたものを日常の食器とかに使う気にはならなかったのだろう。

だから、青銅器は武器や祭祀の道具に限られている。

「銅と錫の合金であるブロンズ(青銅)は、古代世界において最もよく用いられた金属だった。本展覧会でも、彫像、食器、燭台、火鉢など、多くのブロンズ製品が展示されている。」

ポンペイ出土の品々は紀元一世紀のもの。

日本は弥生時代中期で、やはり青銅器は盛んに生産されていた。

ところが、日本の場合、用途は非常に限定されている。

すなわち、鏡、剣(銅剣、銅矛、銅戈)、銅鐸である。

食器や容器など身の回りの生活用品はすべて土器だ。

これは1万2000年以上前という世界で最も古い土器文化を持っていたため、武器など金属でなければならないもの以外は土器で十分だったのだろう。

それに今、博物館で我々が見る青銅器は、歳月を経た仏像と同様、古色蒼然としているが、もともとはピカピカ、キラキラしていたものだ。

日本人の感性としては、あんなピカピカしたものを日常の食器とかに使う気にはならなかったのだろう。

だから、青銅器は武器や祭祀の道具に限られている。

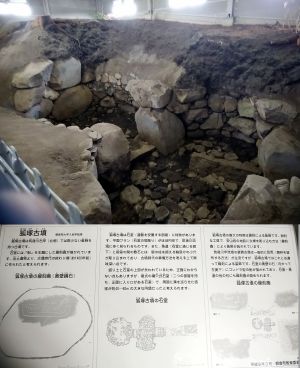

朝倉市の狐塚古墳 ― 2022/10/22

トロトロ石器 ― 2022/10/22

平原遺跡は卑弥呼の墓か ― 2022/10/24

頭の中が古代、古代… ― 2022/10/31

頭の中が「古代、古代…」となっている。

幸い、来年4月から「大宰府アカデミー」が40年ぶりに開講。

2年間、毎月1回受講し、さらに1年間の養成講座をへて史跡の解説員を認定するという長~いものだ。

修了時には68歳になっているが、まあよい、いずれ最後の仕事だ。

また、九州歴史資料館(わが家から歩いて5分)が、これまで蓄積してきた調査研究の成果を生かして、新たな古代史研究事業に取り組むという。

11月23日のフォーラム「古墳が語る日本創成の風景」が皮切りになるようだ。これも大いに期待している。

幸い、来年4月から「大宰府アカデミー」が40年ぶりに開講。

2年間、毎月1回受講し、さらに1年間の養成講座をへて史跡の解説員を認定するという長~いものだ。

修了時には68歳になっているが、まあよい、いずれ最後の仕事だ。

また、九州歴史資料館(わが家から歩いて5分)が、これまで蓄積してきた調査研究の成果を生かして、新たな古代史研究事業に取り組むという。

11月23日のフォーラム「古墳が語る日本創成の風景」が皮切りになるようだ。これも大いに期待している。

最近のコメント