直弧文について(番外編) ― 2023/05/16

これって、直弧文じゃないですか。

しかも1939年に1400年前って、1939-1400=539、6世紀!

日本の古墳時代とぴったり合うじゃないか!

しかも1939年に1400年前って、1939-1400=539、6世紀!

日本の古墳時代とぴったり合うじゃないか!

中国のバックルも非常に精巧な造りで驚きましたが、このイングランドのも拡大したいと判らないくらい細かい細工で驚きです。まあ産地はイングランドでは無いかも知れませんが。https://t.co/pefJcP3H4I

— 武蔵猫(无邪志根子) (@TweetCat16) May 16, 2023

双脚輪状文について② ― 2023/05/16

双脚輪状文について ― 2023/05/16

直弧文について② ― 2023/05/16

今度は王塚装飾古墳館(福岡県桂川町)の説明を使わせてもらう。

ご覧のように、広川町の石人山古墳が装飾古墳の中で最も早い(古い)。

ここにはなぜか前回述べた岡山の千足古墳が記入されていないが、同古墳は5世紀前半なので、石人山古墳と同じく直弧文の古墳としては最も古い。

故原田大六氏も直弧文のルーツを吉備の弥生式器台(前回で言う特殊器台)と見た。

縄文様(なわもよう)は立坂型→向木見(むこうぎみ)型→宮山型と変化するが、この宮山型にX線を加えたら石人山古墳の直弧文になると考えた。

原田氏ならではの言い回しでこう表現している。

「直弧文は吉備の宮山型縛縄の上にさらに筑紫のX状の一本線で呪術をもって再縛して生まれてきた」(『新稿磐井の叛乱』)。

現在の研究では、岡山の都月坂1号墳の特殊器台形埴輪の文様を都月型といい、これにはX字形があらかじめ見られる(前回URLを挙げた資料を参照ください)。

ご覧のように、広川町の石人山古墳が装飾古墳の中で最も早い(古い)。

ここにはなぜか前回述べた岡山の千足古墳が記入されていないが、同古墳は5世紀前半なので、石人山古墳と同じく直弧文の古墳としては最も古い。

故原田大六氏も直弧文のルーツを吉備の弥生式器台(前回で言う特殊器台)と見た。

縄文様(なわもよう)は立坂型→向木見(むこうぎみ)型→宮山型と変化するが、この宮山型にX線を加えたら石人山古墳の直弧文になると考えた。

原田氏ならではの言い回しでこう表現している。

「直弧文は吉備の宮山型縛縄の上にさらに筑紫のX状の一本線で呪術をもって再縛して生まれてきた」(『新稿磐井の叛乱』)。

現在の研究では、岡山の都月坂1号墳の特殊器台形埴輪の文様を都月型といい、これにはX字形があらかじめ見られる(前回URLを挙げた資料を参照ください)。

直弧文について ― 2023/05/16

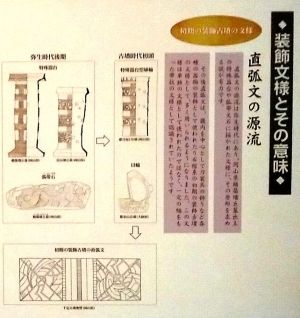

直弧文について、熊本県立装飾古墳館にあった説明である。

ここには、岡山県楯築(たてつき)弥生墳丘墓の特殊器台や弧帯文石に描かれた文様が直弧文の源流だろうと書かれている。

この写真はピントが甘くてよく分からないので、次の文書で鮮明な文様を見てほしい。

↓

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000005/5424/000361489.pdf

確かに驚嘆する複雑な文様である。

しかも、この楯築弥生墳丘墓の近くには有名な造山古墳(全国4位の大きさ)があって、その陪塚の一つに直弧文で有名な千足古墳がある(写真下部参照)ので、デザインが受け継がれていったとみてほぼ間違いないだろう。

ここには、岡山県楯築(たてつき)弥生墳丘墓の特殊器台や弧帯文石に描かれた文様が直弧文の源流だろうと書かれている。

この写真はピントが甘くてよく分からないので、次の文書で鮮明な文様を見てほしい。

↓

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000005/5424/000361489.pdf

確かに驚嘆する複雑な文様である。

しかも、この楯築弥生墳丘墓の近くには有名な造山古墳(全国4位の大きさ)があって、その陪塚の一つに直弧文で有名な千足古墳がある(写真下部参照)ので、デザインが受け継がれていったとみてほぼ間違いないだろう。

可愛い魚の象嵌 ― 2023/02/25

九州国立博物館の文化交流展示室に展示中の、群馬県から出土したと伝わる「象嵌鉄刀」である。

可愛い魚が象嵌【ある素材(=鉄)に異なる素材(=銀)をはめ込む工芸技法】してあるのが目を引いた。

展示室には何の説明もないが、九博のホームページには「象嵌は佩表2ヶ所と佩裏の関(まち)の目釘部分に各1ヶ所の計3ヶ所に見られる。刀身中央は切先に向かって左に魚、右にそれをついばむ鳥のような文様である。魚は鱗を表し鳥は尻尾をもった側面観である。関は目釘孔を中心に7個の突起を持つ星形文である」とある。

何やら仰々しい文章だが、要は、刀身に魚、鳥、星の3つの象嵌が施されているということだ。

これは刀の峯に75文字もの銘文が象嵌されていることで有名な、熊本の江田船山古墳の銀象嵌銘大刀の文様と共通する。

江田船山古墳の場合は、魚、鳥、馬、花の4つだ(昨年12月10日付を参照のこと)。

いずれも5~6世紀ということで共通する。

なお「目釘穴」については、「刀剣ワールド」というサイトの説明が分かりやすいので引用させてもらう。

刀身の中でも、「柄」(つか)に納まる部分を「茎」(なかご)と言います。

基本的に茎は、柄に開けた孔に挿し込んであるだけであるため、戦闘中に敵を切ったり、あるいは突いたりしたとき、刀身が抜けないように柄と茎に釘のような留め具を通して固定しました。

その留め具を「目釘」、そして柄と茎に開けられた孔が「目釘孔」(めくぎあな)と呼ばれているのです。

この目釘と目釘孔により、刀身を手入れするときなど、目釘を外すだけで簡単に柄から刀身を外すことを可能にしています。(以上、引用)

ところで、なぜ刀なのに関(まち)に目釘穴が開いているのか分からない。

剣なら「刃関双孔(はまちそうこう)」といって、関に二カ所の穴が開いて、鹿角製や木製の把装具を取り付けたらしいのだが…。

可愛い魚が象嵌【ある素材(=鉄)に異なる素材(=銀)をはめ込む工芸技法】してあるのが目を引いた。

展示室には何の説明もないが、九博のホームページには「象嵌は佩表2ヶ所と佩裏の関(まち)の目釘部分に各1ヶ所の計3ヶ所に見られる。刀身中央は切先に向かって左に魚、右にそれをついばむ鳥のような文様である。魚は鱗を表し鳥は尻尾をもった側面観である。関は目釘孔を中心に7個の突起を持つ星形文である」とある。

何やら仰々しい文章だが、要は、刀身に魚、鳥、星の3つの象嵌が施されているということだ。

これは刀の峯に75文字もの銘文が象嵌されていることで有名な、熊本の江田船山古墳の銀象嵌銘大刀の文様と共通する。

江田船山古墳の場合は、魚、鳥、馬、花の4つだ(昨年12月10日付を参照のこと)。

いずれも5~6世紀ということで共通する。

なお「目釘穴」については、「刀剣ワールド」というサイトの説明が分かりやすいので引用させてもらう。

刀身の中でも、「柄」(つか)に納まる部分を「茎」(なかご)と言います。

基本的に茎は、柄に開けた孔に挿し込んであるだけであるため、戦闘中に敵を切ったり、あるいは突いたりしたとき、刀身が抜けないように柄と茎に釘のような留め具を通して固定しました。

その留め具を「目釘」、そして柄と茎に開けられた孔が「目釘孔」(めくぎあな)と呼ばれているのです。

この目釘と目釘孔により、刀身を手入れするときなど、目釘を外すだけで簡単に柄から刀身を外すことを可能にしています。(以上、引用)

ところで、なぜ刀なのに関(まち)に目釘穴が開いているのか分からない。

剣なら「刃関双孔(はまちそうこう)」といって、関に二カ所の穴が開いて、鹿角製や木製の把装具を取り付けたらしいのだが…。

最近のコメント