日本に資源はないのか ― 2022/11/01

森浩一さんの本をよく読んでいる。

『僕と歩こう考古学の旅』の「姫川ヒスイ」の項はこう始まる。

「日本人の常識になってはいるものの、はたしてそうかなあと思うものがある。〝日本列島にはさしたる量の鉱物資源がない〟というのもその一つである。

日本の歴史を勉強したら気付くように、中世と近世の日本は銅、銀、金の産出の多さでは世界的に注目されていたし、古代からの鉄の品質の良さは、今日でも日本の自動車産業の根底を支えている。」

これはまさに青山繁晴議員の主張、「資源のない敗戦国」という思い込みから脱し、自前の海洋資源を実用化しよう――ということに根底からつながるものである。

二つがつながってうれしい。

しかし、青山議員が口を酸っぱくして繰り返し繰り返し訴えても、政府は自前資源をなかったことにしようとするのです。

官僚機構は「資源問題にできるだけ触りたくない」「これまでの既得権益に甘えていたい」「資源は輸入だけでいいじゃないか」というのです。信じられませんね。

『考古学の旅』に話を戻すと、日本では縄文から弥生、古墳時代までヒスイが盛んに使用された。

ところが、考古学者は「日本にはヒスイは出ない。ビルマから運ばれていた」として、その〝常識〟を長い間変えようとしなかったという。

今ではヒスイは新潟県糸魚川産であるとほとんどの人が知っているが、そこに至るには常識にとらわれない人たちの努力があったのだ。

日本には資源はないという思い込み(思い込まされ)は根強い。

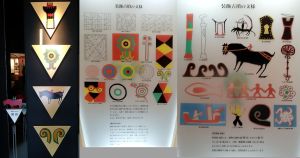

美しすぎる装飾古墳 ― 2022/11/01

装飾文様の意味を知りたい ― 2022/11/01

王塚古墳 ― 2022/11/01

イノシシと犬シリーズ ― 2022/11/02

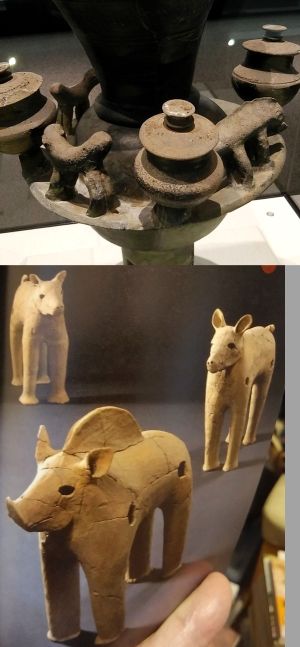

古墳時代の装飾付き須恵器(写真上)。

縄文土器では世界に類のない独創的な土器を量産した日本人が、弥生時代に朝鮮や中国の影響を受けると、弥生土器というデザインに乏しい、つまら~~ん土器を作るようになった。

それが古墳時代になって揺り戻しが起き、またまた日本人が持って生まれた独創性・デザイン性を発揮し始めたのが、この装飾付き土器であり、さらに花開いたのが埴輪文化だと思う。

それはともかくとして。

この福岡県みやこ町の呰見(あざみ)大塚古墳出土の装飾付須恵器(6世紀)に付いている動物はイノシシと雌雄のシカだと説明されている。

イノシシははっきりと分かる。

しかし、他の2頭はシカじゃないよ!

雄ジカに角がない。

そして、2頭のお尻がコブのように盛り上がっているのは、犬が尾を巻いた表現だろう(シカの尾はこんなに大きくない)。

同じ6世紀の埴輪を見てほしい(10/21付参照)。

犬を使ったイノシシ狩りは当時好まれたテーマだったのだ。

縄文土器では世界に類のない独創的な土器を量産した日本人が、弥生時代に朝鮮や中国の影響を受けると、弥生土器というデザインに乏しい、つまら~~ん土器を作るようになった。

それが古墳時代になって揺り戻しが起き、またまた日本人が持って生まれた独創性・デザイン性を発揮し始めたのが、この装飾付き土器であり、さらに花開いたのが埴輪文化だと思う。

それはともかくとして。

この福岡県みやこ町の呰見(あざみ)大塚古墳出土の装飾付須恵器(6世紀)に付いている動物はイノシシと雌雄のシカだと説明されている。

イノシシははっきりと分かる。

しかし、他の2頭はシカじゃないよ!

雄ジカに角がない。

そして、2頭のお尻がコブのように盛り上がっているのは、犬が尾を巻いた表現だろう(シカの尾はこんなに大きくない)。

同じ6世紀の埴輪を見てほしい(10/21付参照)。

犬を使ったイノシシ狩りは当時好まれたテーマだったのだ。

とても弱そうな武人埴輪 ― 2022/11/02

こちらは立派な武人 ― 2022/11/02

行橋市の稲童21号墳については既に10/31付で書いたが、本日午前、九州歴史資料館の特別展「京都(みやこ)平野と豊国(とよのくに)の古代」で出土品の現物を見てきたので再度紹介したい。

21号墳は現地では小さな盛り上がりにしか見えず(写真左上)、立派な武具など数々の副葬品が出たのは不思議なくらいだった。

てっぺんに金銅の飾りが立ち、眉ひさしの付いた冑(かぶと)に、鋲留めの鎧は大きく立派で驚いた(写真右)。

実際に人が着ていたのだから大きいのは当たり前なのだが、写真だけではそこは考えていなかった。

発掘時の写真(左下)を見てもらうと(ガラスの反射でちょっと見にくいが)、石室の中に鎧、冑が散らばって?いるのが分かる。

石並古墳の被葬者の家来ではあるが、その中でも最も功のあった武人だったのだろう。

21号墳は現地では小さな盛り上がりにしか見えず(写真左上)、立派な武具など数々の副葬品が出たのは不思議なくらいだった。

てっぺんに金銅の飾りが立ち、眉ひさしの付いた冑(かぶと)に、鋲留めの鎧は大きく立派で驚いた(写真右)。

実際に人が着ていたのだから大きいのは当たり前なのだが、写真だけではそこは考えていなかった。

発掘時の写真(左下)を見てもらうと(ガラスの反射でちょっと見にくいが)、石室の中に鎧、冑が散らばって?いるのが分かる。

石並古墳の被葬者の家来ではあるが、その中でも最も功のあった武人だったのだろう。

最近のコメント