「弖」の字 ― 2022/12/10

森浩一『記紀の考古学』(朝日文庫)p.319に、ワカタケル(のちの雄略天皇)が市辺王を狩りに誘って射殺する事件を取り上げている。

その際、ワカタケルの従者が市辺王を「宇多弖物云王子」と評して用心するよう申し上げている。

ここは普通の本だと「うたて物云ふ王子ぞ」と平仮名にしている。

森浩一さんは「困ったことをいうの意味だ」としているが、「大変なこと」(岩波文庫)のほうがよさそうだ。

いずれにしろ、森さんが原文に当たっていることが分かる。

すなわち、「弖は、発音はテ、古代の日本では多用されていて、倭字(国字)の一つとみてよかろう」と、「弖」の字を特に取り上げている。

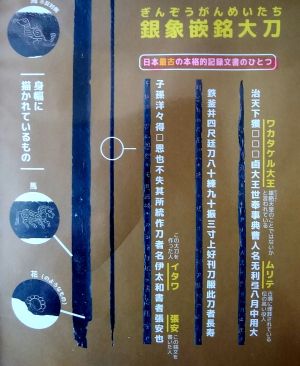

そして、埼玉稲荷山古墳鉄剣銘文の中の人名2人に「弖」の字が使われていることを挙げているが、なぜか江田船山古墳の銀象嵌銘大刀のことが触れられていないので、ここに記しておきたい。

11/30付に書いた「无利弖(むりて)」である。

その際、ワカタケルの従者が市辺王を「宇多弖物云王子」と評して用心するよう申し上げている。

ここは普通の本だと「うたて物云ふ王子ぞ」と平仮名にしている。

森浩一さんは「困ったことをいうの意味だ」としているが、「大変なこと」(岩波文庫)のほうがよさそうだ。

いずれにしろ、森さんが原文に当たっていることが分かる。

すなわち、「弖は、発音はテ、古代の日本では多用されていて、倭字(国字)の一つとみてよかろう」と、「弖」の字を特に取り上げている。

そして、埼玉稲荷山古墳鉄剣銘文の中の人名2人に「弖」の字が使われていることを挙げているが、なぜか江田船山古墳の銀象嵌銘大刀のことが触れられていないので、ここに記しておきたい。

11/30付に書いた「无利弖(むりて)」である。

埴輪は家形と鶏から ― 2022/12/10

桂川町の王塚装飾古墳館で「筑豊のハニワ・ワールド」を見てきた。

いろいろ為になったし、素晴らしい埴輪も見られた。

まずは為になったこと。

埴輪はまず3世紀中頃に円筒埴輪が現われ、4世紀になって形象埴輪が出現するが、最初は家形埴輪とニワトリの埴輪のみなのだという(写真上の解説参照)。

すぐに思い出したのが、先日から言及している地元小郡市の津古生掛古墳から出土している有名なニワトリだ(写真下)。

津古生掛古墳は3世紀後半とされているためか、埴輪とは呼ばず、鶏形土器(あるいは土製品)と呼んでいる。

まあ確かに、埴輪にあるような円筒の台がない。

しかし、この鶏型土器は津古生掛古墳(前方後円墳)の造り出し部から転落したと考えられることから、古墳に置く(並べる)という役割自体は埴輪と変わらない。

いろいろ為になったし、素晴らしい埴輪も見られた。

まずは為になったこと。

埴輪はまず3世紀中頃に円筒埴輪が現われ、4世紀になって形象埴輪が出現するが、最初は家形埴輪とニワトリの埴輪のみなのだという(写真上の解説参照)。

すぐに思い出したのが、先日から言及している地元小郡市の津古生掛古墳から出土している有名なニワトリだ(写真下)。

津古生掛古墳は3世紀後半とされているためか、埴輪とは呼ばず、鶏形土器(あるいは土製品)と呼んでいる。

まあ確かに、埴輪にあるような円筒の台がない。

しかし、この鶏型土器は津古生掛古墳(前方後円墳)の造り出し部から転落したと考えられることから、古墳に置く(並べる)という役割自体は埴輪と変わらない。

最近のコメント